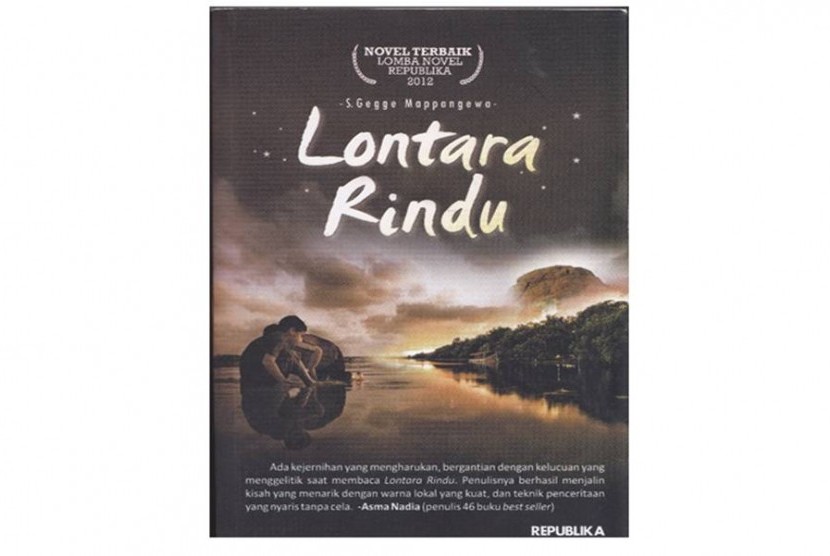

Benar kata Basri, Redaktur Budaya FAJAR, dalam acara “Launching dan Bedah Buku Lontara Rindu” (6 Mei 2012), bahwa novel “Lontara Rindu” memang tepat untuk dijadikan bahan pembelajaran sebagai novel penggugah hati, pembentuk karakter, dan pengasah jiwa. Benar pula bahwa kita mesti apresiasi lahirnya novel “Lontara Rindu” sebagai juara pertama Sayembara Menulis Novel Republika, sebuah kontes novel nasional yang cukup bergengsi di tanah air.

Apresiasi dalam kerangka demikian menjadi penting. Sebab, dalam mengarungi arus kehidupan yang penuh paradoks serupa sekarang ini, peneguhan eksistensi begitu terasa dibutuhkan. Kebanggaan terhadap identitas diri dalam pembicaraan positif memang perlu mendapat tempat. Ihwal ini mengingat mental inferior telah menyebar, bersitegang dengan derasnya rasa kagum menjadi identitas lain di luar dari diri seseorang. Tabiatnya memang seperti demikian, "kacung" kebudayaan akan tercocok-hidung bila berhadapan dengan identitas superior.

S.Gegge Mappangewa, sebagai penulis “Lontara Rindu”, memilih untuk tidak menjadi "kacung kebudayaan" dengan mencoba untuk melangitkan sekaligus membumikan sesuatu yang tak lepas dari jati dirinya. Gegge hendak memperkenankan dan memperkenalkan identitas Bugis, identitas kampung kelahirannya Sidrap, dan pula eksistensi Tolotang. Meski secara bersamaan, ia pula memberi tafsiran-tafsiran baru tentang rindu.

Nah, dua kalimat terakhir di atas yang hendak saya ketengahkan dalam tulisan ini. Untuk memudahkan, anggap saja identitas yang kita bicarakan mewakili "lokalitas" dan tafsiran-tafsiran rindu mewakili "cerita". Untuk sementara, kita kesampingkan pendapat Benny Arnas, bahwa lokalitas sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang setting dan warna-warna kedaerahan.

Antara "lokalitas" dan "cerita" dalam novel “Lontara Rindu” saling bersitegang, kedua-duanya tarik-menarik untuk menentukan di mana “Lontara Rindu” akan mendapat tempat. Meski terdapat anggapan "lokalitas" dan "cerita" tidak dapat dipisahkan, hemat saya, ada perbedaan di sana. Gegge hendak "menjual" yang mana?

Tentang ‘lokalitas’, boleh jadi memang Gegge tidak ingin terjerumus dalam "kacung" kebudayaan. Namun, sepertinya Gegge sedikit ragu untuk lepas dari "kacung" pasar. Sekarang ini, sudah menjadi tren pasar, penulis-penulis novel kebut-kebutan untuk mengangkat hal-hal berbau kedaerahan. Novel serupa demikian cukup menjual –mungkin karena mengandung keunikan dan rasa penasaran para konsumen novel. Apatah lagi jika novel lahir dari sebuah sayembara bertingkat nasional, maka mengusung nuansa, warna, dan cita rasa lokal adalah sesuatu yang amat seksi. Ini masih sebatas kecurigaan.

Akan tetapi, kenarsisan dan kegenitan novel “Lontara Rindu” dalam menghamparkan unsur lokal juga sangat terasa. Hal ini ingin membantah dugaan awal dan kecurigaan di atas. Meski sekaligus di sinilah kelemahan dalam novel “Lontara Rindu”.

Kegenitan itu bisa diraba melalui teks-teks yang dipaksakan keberadaannya. Gegge dalam beberapa kasus amat kental berusaha "membugiskan" sesuatu dalam novel ini. Misalkan, “Nisan-nisan di pekuburan kampung Bugis menggunakan ukiran batu gunung berbentuk lonjong jika jenazahnya laki-laki dan bentuk pipih jika jenazahnya perempuan” (Hal: 163). Pernyataan ini bermaksud untuk menegaskan bahwa pemilik sah tradisi nisan tersebut adalah orang Bugis. Padahal, bukankah tradisi itu juga lumrah di kalangan suku lain selain Bugis?

Pada halaman 221 juga terdapat pernyataan demikian, “Menurut kepercayaan orang Bugis, minyak tokek jika disentuhkan ke baju atau ke kulit lawan jenis, maka lawan jenis itu akan tergila-gila...” Padahal, bukankah kepercayaan itu juga ada di kalangan suku lain selain Bugis? Di sinilah kenarsisan dan kegenitan yang dimaksud dalam novel “Lontara Rindu”.

Tentang "cerita", Gegge memang dalam banyak tulisannya selain “Lontara Rindu” terlihat amat lihai berimajinasi. Maka, wajarlah dari sisi penceritaan, “Lontara Rindu” sukses membuat pembaca terpana.

Pencarian Vito akan ayah dan Vino terasa sangat mengalir, menarik, dan memaksa pembaca untuk tidak beranjak sebelum mengetahui akhir dari pencarian itu. Gegge berhasil menghadirkan suasana kerinduan Vito yang mampu merambat ke hati pembaca, dan turut berduka atas kerinduan itu. Pun, Gegge meramu sebuah pertemuan Vito dengan ayah dan Vino secara apik dan tak terduga. Akhir cerita yang amat dramatis.

Akan tetapi, sayang sekali beberapa logika penceritaan sedikit mengganggu pembaca. Perubahan karakter Vito yang amat drastis sepertinya sulit diterima. Vito yang pada awal-awal bab digambarkan periang, pandai mengarang cerita (cerewet), humoris, pemalas, secara tiba-tiba berubah total sejak menghukumi dirinya sendiri, dan termasuk berubah sebab kerinduan. Karakter Vito, pada awal-awal bab, amat sangat tidak mempengaruhi keutuhan cerita, melainkan hanya berupaya untuk menghadirkan kelucuan dalam novel ini. Tentu saja alasan itu mengorbankan banyak hal.

Penampilan-penampilan dialog “Lontara Rindu” juga seolah terpisah dari setting yang digambarkan dan karakter tokoh yang diceritakan. Dalam banyak hal, sulit rasanya dibayangkan mengapa ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang mendiami setting di Pakka Salo, desa pebukitan, yang belum tersentuh listrik. Begitu pula, sulit rasanya dibayangkan mengapa ada perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh anak-anak SMP yang pengetahuannya masih sangat terbatas.

Kembali ke pertanyaan semula, Gegge hendak "menjual" yang mana? "Lokalitas" ataukah "cerita"? Untuk menjawab itu, sisi genuitas perlu dicermati. Benny Arnas, secara sederhana, menyebut genuitas adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, di tempat lain. Hemat saya, Gegge berhasil mengeksplorasi eksistensi Tolotang sehingga "lokalitas" dan "cerita" menjadi satu kesatuan yang unik. Tolotang adalah genuitas dari novel Gegge.

Meski (sekali lagi) kegenitan novel “Lontara Rindu” yang berkeringat untuk "membugiskan" sesuatu cukup membuat novel ini terasa kurang sempurna. Meski (sekali lagi) terdapat logika cerita yang kurang bisa diterima. Meski demikian, novel ini amat mencerahkan, membuka.

Fitrawan Umar

Tentang Penulis

Fitrawan Umar. Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 27 Desember 1989. Tulisan-tulisannya berupa esai, cerpen, dan puisi beberapa kali dimuat di media massa. Buku yang ditulisnya yaitu “Catatan Mahasiswa Biasa” (Penerbit Shofia, 2011). Cerpennya juga masuk dalam antologi cerpen bersama “Aji Bello” (Pustaka Refleksi, 2010), dan Kumpulan Tulisan “Kupu-Kupu Palestina (Penerbit Shofia, 2011). Tahun 2010, menjadi pemenang ketiga Lomba Menulis Cipta Cerpen Pemuda Kemenpora . Tahun 2011, masuk dalam finalis sepuluh besar Lomba Menulis Cerpen Se-Sulselbar FBS UNM.

Email: [email protected]

Alamat: Jl.Damai No.2 Kompleks Unhas Tamalanrea, Makassar 90245